評価経済という言葉が最近熱い。これは、従来のカネを中心に回る貨幣経済と対比される言葉である。評価経済では、カネではなく評判の蓄積が追求される。

評判は、昔からあったのにも関わらず、なぜ最近になって注目を集めているのだろうか?情報がすべて無料になっていく一方で、インターネットが評判の価値を担保し、経済における評判の重要性を増大させていく。今日は、インターネットがどのようにして評価経済を可能にしたのか、その結果なにが生まれていくのかについて説明する。

情報・関心・評判

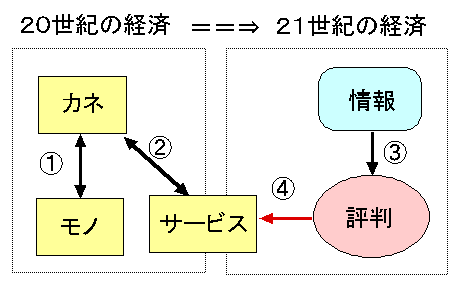

経済にはフローとストックという概念がある。貨幣経済と評判経済のフローとストックを対比すると次のようになる。

| フロー | ストック | |

|---|---|---|

| 貨幣経済 | 利潤 | 資本 |

| 評価経済 | 関心 | 評判 |

つまり、貨幣経済で利潤が蓄積して資本になるように、評価経済では関心が蓄積して評判がうまれるのだ。

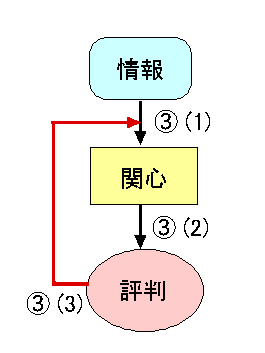

上図において、③の「情報→評判」の部分は、厳密には「情報→関心→評判」と分解しうる。

情報発信によって、

- 人々は情報発信者に対して関心を引き寄せられる(③(1))。

- そこで、情報への吟味がおこなわれ、有益と判断された場合、その関心が評判に転化する(③(2))。

- 評判が大きくなればなるほど、関心を引き寄せやすくなる(③(3))。

したがって、評判はますます蓄積されやすくなる。まさにカネの資本が自動増殖していくように、評判も雪だるま式に大きくなっていくのだ。*1

透明なインターネットが評価経済を可能にする

情報発信・関心・評判というものは、21世紀の発明物ではない。大昔から存在した。なぜ21世紀のいまこれが議論の対象になっているのか。

まずは情報技術の進展より、情報発信のコストが飛躍的に下がり、情報発信の量が飛躍的に増大したことがあげられる(上図③(1))。

もう一つ重要なのは、そこで引き寄せられた関心が、評判という形で蓄積されやすくなったという点だ(上図③(2))。この点に関してはやや説明が必要だろう。

アルファーブロガーの例として、例によって、私が尊敬するちきりんを例に挙げよう*2。ちきりんは絶大なる評判を誇る。だが、その評判が本物であることはどのように担保されるのだろうか?

それは、ちきりんが過去に書いた無数のブログエントリーやツイートがすべて記録に残っているからだ。そうした彼女のネット上の活動に対する反響もすべて記録されているからだ。その気になれば、私たちは、ちきりんのネット上の全ての活動およびその反応をすべて分析し尽くすことができる。情報は、すべての人に対して公開されていて、誰でも分析できる。 誰が何を言ったかが、どこまでもたどっていけるのだ。

こういう状況では、自分が自ら分析を行わなくても、私たちはちきりんの評判を信じることができる。評判は大きいほど常に無数の人々の挑戦を受けるからだ。もしちきりんの評判が何らかの形で偽造されたものであれば、評判と実情の落差が強烈なエネルギー源となって、ネット民によって、あっという間にその虚像が暴かれるだろう(数多くの炎上騒ぎを思い出すといい)。したがって、高い状態に安定している評判というものを私たちは信頼できるのだ。

これが評判の価値を担保する力だ。評判は、評価経済の「貨幣」であると比喩的に言われる*3。貨幣の価値を担保していたのは主権国家であった*4。一方で、評判の価値を担保するのは、インターネットの事実上無限の記憶容量とその記憶に対する、すべての人々にによる自由なアクセスである。「すべての人々による自由なアクセス」は、Google 等のサーチエンジンによる情報の整理によってはじめて可能になった。

たとえ無料で情報発信をしても、誰がいつどれくらいインターネットに貢献したのかという記録は誰の目にも明らかだ。それが評判という形で情報発信者の手元に残る。情報発信者は情報受信者に貸しを作っている。情報受信者は情報送信者に借りを作っている。インターネットは忘れないので、貸し借りの記録が正確に残るのだ。インターネットは評判を預ける「銀行」と考えることもできる。

インターネット以前の人たちがカネにこだわったのも、これで部分的に説明可能である。インターネット以前の人たちには、評判を有効に蓄積する手段がなかった(一部マスコミ関係者を除いて)。自分が情報発信しても、他人がそれを剽窃して、あたかも自分のアイディアのように再発表することも十分可能だった(評判の真実性を担保する方法がなかった)。だから情報発信者は、情報発信と同時にカネと交換しようと必死だったのだ。

特許が消える日

特許という制度を考えてみよう。これはある種の知的成果物が誰の発明に属するのか記録する登記のシステムである。発明者は発明を特許という形で登記することにより、その知的成果物の独占利用権を得て、カネを生み出す。

特許制度は、インターネットという評判の効率的な蓄積装置がなかった時代の発明物だ。特許がなければ、多大なコストをかけて発明を行っても、その知的成果物に発明者の名を関連付けることができず、発明者は評判を蓄積することができなかった。

ソフトウェアの世界では、特許はあまり一般的でない。仮にオープンソースのような形で無料でソースコードを配布しても、それを誰がいつ作ったかというのは誰の目にも明らかだからだ(オープンソースのソースコード管理システムは、種々の作業者の貢献ぶりを克明に記録している)。特許は、モノの発明物に対して多用される。それは、モノに発明者の名前を「刻み込む」ことがより困難だからである。発明者の利益を保護するために特許制度がうまれた。

仮にモノの発明プロセスが克明にインターネット上に記録されるようになっていったらどうだろうか?発明に至る議論がすべて公開されて、発明物に対して誰がどれくらいの貢献をしたのが誰の目にもあきらかになるとしたら?発明は、無料ですべての人間に共有される代わりに、発明者は絶大なる評判を得る。発明者は、後にその評判を何らかの形で換金して生活の糧を得ればいい。

特許制度は、強制力なしには存在しえないので、政府によって運営される。だが、政府のやることは万事効率が悪いのである。特許は不公平な制度でもある。よい弁護士(弁理士)を雇える人や企業が勝つようにできているのだ。まして情報(知識)を全人類で共有できないという巨大な損失は言うに及ぶまい。

情報がコストゼロで複製できる今日、書籍・音楽等の著作物が無料化するのは時間の問題だろう。特許は、モノの世界とより強固に結びついているので、廃れていくのには時間がかかるかもしれない。だが、「デジタル情報の共有化」という自然法則に永遠に抗うことはできまい。特許というカビの生えた古い制度に頼ることなく、評価経済の枠組みの下、評判を蓄積しつつマネタイズを図る発明者が今後登場してくる可能性がある。

情報は自由を求めている

評価経済の構成要素は、太古から存在したが、全面的発展を見せるようになったのは、インターネットの登場以降である。インターネットがもたらしたものは、全ての情報の流れの完全な透明化であった。インターネットの情報空間で、誰がいつどれくらいの貢献を行ったのか、すべての人々が精査できるようになった。これが評判の価値を担保する強い力となった。貢献が克明に記録されることで、インターネットは評判の「銀行」となった。情報発信者は、もはや情報発信のたびに焦って換金に走る必要はなくなった。能力に応じて評判を蓄積していき、必要に応じて換金できるようになりつつあるからだ。

著作物はおろか、特許さえも、将来無料化する可能性を秘めている。情報は、自由な流通を求めているのだ。これは自然法則だ。私たちは、自然法則のもたらすものに、最後は降伏するしかない。結局のところ、変化していくのは、自然法則ではなく、社会の通念であり制度なのである。

参考文献

カネを媒介としない新しい経済ー21世紀の評価経済論 - elm200 のノマドで行こう!

「情報を売る」時代の終焉 - elm200 のノマドで行こう!

先進国からモノ作りが消える日 - elm200 のノマドで行こう!

もし世界が人口10人の村だったら - 図解・評価経済論 - elm200 のノマドで行こう!

展望2006:アテンション・エコノミーの本格化 - CNET Japan

- 作者: 岡田斗司夫

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2011/02/25

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 15人 クリック: 136回

- この商品を含むブログ (55件) を見る

- 作者: 公文俊平

- 出版社/メーカー: エヌティティ出版

- 発売日: 2011/05/09

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 1人 クリック: 40回

- この商品を含むブログ (12件) を見る

- 作者: ジェフ・ジャービス,小林弘人,関美和

- 出版社/メーカー: NHK出版

- 発売日: 2011/11/23

- メディア: 単行本

- 購入: 4人 クリック: 100回

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 梅田望夫

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2006/02/07

- メディア: 新書

- 購入: 61人 クリック: 996回

- この商品を含むブログ (2353件) を見る

*1:数年前に「関心経済(attention economy)」という言葉が流行したが、これは評価経済と近い概念と考えていい。ただし、この語が使われていたのは、Google の広告モデルに対してであって、いまのようなソーシャルメディアを念頭においた言葉ではない。 私の理解不足だった。Attention economy - Wikipedia, the free encyclopedia をみても分かるように Google が登場する遥か以前から関心経済は提唱されていた。

*2:彼女は純粋にブログを通じてのみ有名になった人なので例にしやすいのだ。ちなみに「ちきりん」は呼び捨てではない。私は「ちき+りん」と分解して「りん」は「さん」や「ちゃん」に類する語と考えているからだ。